拯救海岸线 - 生态海堤提高生物多样化

梁美仪 教授

海洋污染国家重点实验室主任

香港有16%的海岸线属于人工化海堤,不利海洋生物栖息,削弱了海岸生态系统。香港海洋生态学家、香港城市大学海洋污染国家重点实验室主任梁美仪教授,想出一条妙计,把屯门T-Park焚化炉弃置的灰烬及沉积物废料物尽其用,升级再造成为环保生态砖,为现有的「石屎海堤」创造比较自然的生境,既解决本港都市固体废物问题,又能改善生态,增加生物多样性;海堤变为一条生态走廊,使海洋动植物能健康生长,为海洋生物提供粮食,也可成为育苗场增加渔业资源,一举三得。

人工生态组件的原貌(左)和置于海堤12个月后(右)的情况,可见有不少生物例如石鳖、海螺及帽贝依附在上面生长。

但梁教授强调,有生态海堤不代表可以随意填海。相反,鉴于大湾区海岸线高达63%都建了人工海堤,对生态环境有不同程度的影响。他相信,生态海堤的技术能应用于大湾区,作为生态修复的缓解方案。

「我本身不是做这领域,但好像是命运选了我。」梁教授从事环境毒理学研究25年,同时对海洋环境研究,包括污染、生态、生物多样性、水质管理等,都有丰富的经验。梁教授忆述,政府早于2016年进行有关生态海堤的可行性研究,并向他咨询意见;适逢当时参与了「世界海港项目」测试人工生态砖块组件,他便开始在香港测试其可行性,成功后更自行研发出本地适用的生态砖和其他组件。

沿海发展和填海工程令全球的人工海堤急增,以保护海岸线免受海浪冲击、侵蚀及水浸,但其表面平滑,不利海洋生物寄居;日间退潮时也因曝露于空气中及日照而变得极高温,令许多潮间带的海洋生物(包括属滤食性动物、有助改善水质的蚝)均难以栖息,削弱了海岸生态系统。

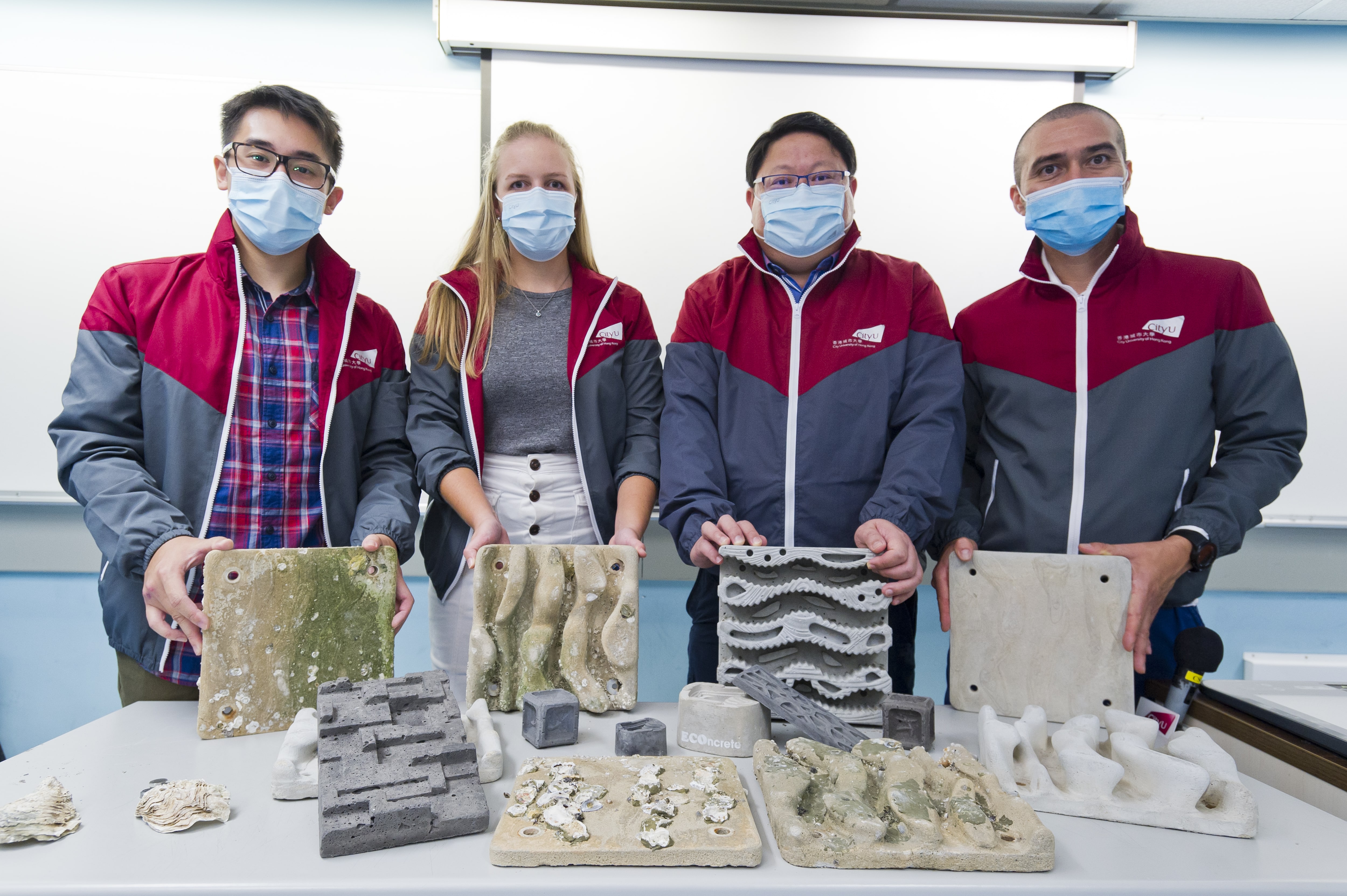

梁美仪教授带领研究团队测试「人工生态砖块组件」,并安装在大屿山深水角和屯门乐安排的垂直海堤进行12个月的测试,结果发现海洋生物量急增高达4倍。该项技术可应用于香港现有的所有海堤,能改善香港人造海岸的海洋生态系统。研究成果亦以〈Provision of refugia and seeding with native bivalves can enhance biodiversity on vertical seawalls〉为题,在国际期刊《海洋污染简报》上发表。这研究文章亦被欧盟《环境政策科学》评选为专题,为欧盟的环境政策提供参考。人工生态砖结合了「生态」与「工程」的原理,砖块表面粗糙、具坑纹的设计,为较小的生物提供了遮荫和缝隙的多元化生境及庇护所,从而吸引更多较大的生物如鱼和蟹等,建立丰富的生态系统。

蚝笼内放置的蚝和青口会摄食水中的微生藻和有机物,可净化水体。